大学時代の研究が生き、がんセンターとの共同研究へ

みなさんは、オリンパスという社名を聞いてどんなイメージを持つでしょうか。テレビCM等でのイメージもあり、一般の方はカメラメーカーのイメージが強いかも知れません。実はオリンパス株式会社の売上の7割以上は、医療事業が支えているのです。しかも主要事業である医療事業における内視鏡分野の世界シェアは、約75%を占めています。今回は、オリンパス株式会社の主軸事業である内視鏡分野の発明と特許取得について、開発当事者である後野和弘さんにお話をお伺いしました。

「私がオリンパスに入社したのは1992年なんですが、入社して4年くらい経った時に上司から、がんセンターと共同研究を命じられたのです。がん撲滅のための施策として対がん10か年総合戦略という国家プロジェクトがありまして、そこにがんセンターが入っていたのです。そしてそこで新しい早期がん発見のための機械を開発することになったわけです」

もちろん当時はまだ、緑色光と青色光を活用することで粘膜の表面および深部の血管を表示する技術はありませんでした。ただ後野さんは、内視鏡にはかなり以前から関わっていました。

「実は、私は大学4年から大学院の2年まで、3年間ずっと内視鏡の画像処理の研究をしていました。ただ当時は血管造影のCIとか磁気共鳴画像のMRIなどがメジャーで、内視鏡はかなりマイナーな存在でした(笑)。ただこの時の経験が、非常に役に立ちました。がんセンターのテーマは、内視鏡分野と医学的分野の共同研究でしたから。その研究テーマでは、体の内部の粘膜の色を分析する医療機械を作っていました。当時のがんセンターの発想は、がんは赤っぽい色をしているから、その色を数値化すれば将来的に自動診断が可能になるというものだったのです」

後野さんは、がんセンターの先生達と一緒になって様々なデータの収集と分析をする日々が続いたそうです。しかしこの研究は、残念ながら報われることはなかったのです。

光の浸透度という視点が大きな転換点に

しかし、日々のトライ&エラーは無駄にはなりませんでした。地道な研究が、やがて見事な結果を導くことになりました。

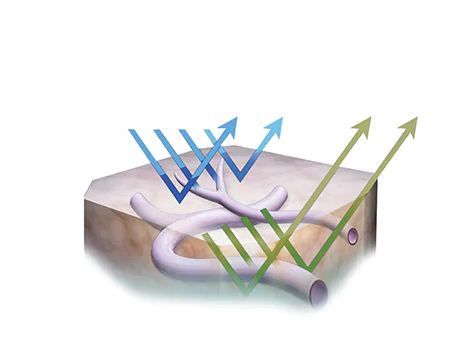

「色の数値化がうまくいかなかった大きな原因は、色は測定条件で変わるという点が大きかったのです。つまり色の定量化をするためには、基礎研究として光の浸透度を測る必要があったのです。例えばテーブルの場合、光は表面で反射している感じがします。ところが皮膚に光が当たった場合、皮膚はうっすら透けて見えます。つまり光はいつも反射するのではなく、中に入っている場合もあるわけです。今まで医師が手術の時に見ていた光を当てた色は、表面の色ではなく厚みの色だったのです。その原理がわかったことで、次に光が当たった時に光がどこまで体の中に浸透していくのかというテーマが浮かび上がりました」

光の浸透度という新しい視点は、後野さんのその後の研究を加速させていきます。

「色々試行錯誤しているうちに、赤い光の浸透度は高く、青や緑はあまり奥まで入らないということが判明しました。がん細胞は初期の段階で、人間の目には見えないほどの毛細血管に変化を起こします。つまり多くの医師ががんを早期発見できるようにするためには、浸透度が低く患部の表面だけがクリアに見える光が効果的だという結論に至ったのです。それまでは色の数値化にこだわっていましたが、むしろ色に関する知見を画像として見せた方がいいんじゃないかという方向に舵を切ったわけです。その結果、がん研究センターの先生方とこのアイディアを試すことになったのです。実際最初のプロトタイプの機械で光を当てると、綺麗に血管が浮き出ると評判は良かったです。ただこの時点では、がん診断の医療現場で機能するかどうかは全く確信は持てませんでした」

見事製品化し、特許取得も実施

後野さんのアイディアは、プロトタイプでは高い評価を得ました。また共同研究していたがんセンターの先生方の声が、製品化の大きな推進力になっていったそうです。

「いろんな先生方の“これは、使えるぞ!”という声は、ありがたかったですね。やはり現場のプロの声こそが、アイディアの製品化の大きな決め手だと思います。事実、先生方の声がキッカケで最初小さな予算が付き、そのあと20台を超えるプロトタイプを他の病院の先生方にも使って頂く流れになりました。そして最終的には、会社が製品化を決定したのです。ちなみに内視鏡治療の学問は、日本はヨーロッパやアメリカを抜いてトップレベルです。しかもどこに行っても、世界トップレベルの内視鏡診断を受けれるのは日本だけです」

その世界トップレベルの内視鏡先端技術を、オリンパスはどのように特許運営しているのでしょうか。

「基本的スタンスとしては、こういった先端技術はライセンス供給はせず、自社で囲い込んでいくようにしています。この技術に関しては基本特許を含め、障壁を作るために幅広く特許を出しています。そうしないと、技術がシンプルなだけに真似されやすいのです。一方で、シンプルな技術ほど特許が書きにくい側面もあります。この点に関しては、弊社の知財部門の担当者とかなり詳細に詰めました。

本当に新規性があるのか、どういう光を入れた時にどんな画像が出るとか、装置として特許を取得するのには苦労しましたね。あと一番大きなポイントは、この技術が外に露出する前に特許を出す必要があるということです。プロトタイプが出回るということは、不特定多数の人間の目に触れるということです。だからこそ、外に出る前にしっかりと出す必要があるのです」

そう語ってくれた後野さんは、優れた研究者であり開発者であり、またビジネスプロデューサーでもありました。今回の事例は、技術的特許のプロセスポイントがわかりやすい事例ではないでしょうか。是非、全国の中小企業の社長の方々に応用して頂ければ幸いです。